El crimen organizado dejó de ser solo una amenaza a la seguridad: hoy es un poder paralelo que avanza sin freno sobre las instituciones, la justicia y la democracia misma.

Así, México y Ecuador viven realidades paralelas y similares. En el primero, el crimen organizado deja a su paso campos de exterminio, corrupción, impunidad.

Mientras Ecuador experimenta una ola de violencia, asesinatos, miles de desapariciones y un hecho histórico que marca un antes y un después en la vida democrática del país: el magnicidio del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ahora las mafias quieren decidir elecciones, imponer autoridades y gobernar desde las sombras. Necesitan el poder para permanecer impunes.

La frase “con las mafias no se pacta” se ha convertido en un grito de guerra para quienes todavía creen que el Estado puede recuperar el control de sus territorios, de su soberanía y de su deber con la ciudadanía.

Esta es la última entrega del especial «Desapariciones: la estadística del silencio», un recorrido por las grietas del Estado y las ausencias que dejan las víctimas en dos países atravesados por la impunidad. En este reportaje exponemos la amenaza, pero también exploramos las soluciones. Porque frente al avance del crimen, no basta con denunciar; hay que construir respuestas.

La violenta amenaza a la democracia y a la economía

En países como México y Ecuador, el crimen organizado ha logrado lo que el Estado no ha podido: ofrecer ingresos, estructura y sentido de comunidad. Pero a costa de la ética, la legalidad y el futuro mismo.

“¿Quién puede ver en los ojos de un niño a un sicario?”. Con este cuestionamiento, Fernando Villavicencio subrayó la tragedia de una generación que le calza a los países atravesados por el crimen organizado.

«Lo que pasa en México no es ajeno a Ecuador», comenta Mariana Gómez del Campo. Ella destaca las similitudes entre ambos países en cuanto al control territorial y político del crimen organizado. «No solo el crimen organizado está traficando drogas, también quiere controlar el territorio, influir en gobiernos locales y meterse en la vida política y económica de las comunidades», explicó.

Lilly Téllez, senadora mexicana, advierte que México está encaminado a convertirse en una versión ampliada de regímenes fallidos como Venezuela, Cuba y Nicaragua. El retrato que la senadora ofrece de México es demoledor: un país sin ley, gobernado por la corrupción y el crimen organizado, donde los ciudadanos están atrapados entre la violencia y la impunidad estatal. Sin embargo, considera que la lucha por recuperar México apenas comienza.

«No podemos permitir que nos esclavicen. La toma del sistema judicial por parte de Morena es otro paso en la instauración de una dictadura criminal. Estamos a tiempo de impedirlo», concluye.

En este momento en que las elecciones en Ecuador ya tienen un claro ganador, muchos analistas consideran que Ecuador ha dado un paso importante para evitar seguir el camino de Venezuela.

Sin embargo, días antes de los resultados la ex senadora mexicana Mariana Gómez del Campo lanzó una advertencia contundente a los ecuatorianos: el país debe estar alerta frente a la posibilidad de que las elecciones se vean manipuladas por actores detrás del crimen organizado, al igual que ocurre en México, donde el narcotráfico ha permeado las estructuras de poder.

En estos días, algunos representantes del correísmo insisten en su narrativa de un supuesto “mega fraude” en su contra, aunque sin pruebas, Ellos han sido secundados por Gustavo Petro, presidente de Colombia y Nicolás Maduro de Venezuela; Claudia Sheinbaum no reconoció los resultados al inicio, luego aseguró que mientras Daniel Noboa sea presidente no se reanudarán las relaciones bilaterales.

Lamentablemente también se ha levantado una alerta, por parte de Inteligencia, sobre un posible atentado en contra del presidente Noboa, y que sería orquestado por “los malos perdedores”, ha dicho el Gobierno.

Asilo, elecciones y presuntos atentados, los temas que separan a México y Ecuador

Para la senadora Lilly Téllez, en México, el crimen organizado ha socavado tanto la seguridad pública como las instituciones democráticas, creando un clima de impunidad y temor.

En este contexto, el asesinato de Fernando Villavicencio se presenta como una señal clara del poder que el crimen organizado ya ejerce en Ecuador. «Lo que pasó con Fernando es un reflejo de hasta dónde puede llegar el crimen organizado en un país, y cómo la impunidad hace que la violencia se vuelva parte de la cotidianidad», expresa Gómez del Campo. También lamenta que el Estado mexicano haya reaccionado con indiferencia ante estos crímenes, sin una respuesta firme y efectiva.

El nuevo Gobierno en Ecuador, entre operativos y la violencia que no cede

Jhon Reimberg, actual ministro del Interior de Ecuador, ha publicado en sus redes sociales los avances de su gestión. Operativos, capturas y decomisos se muestran como parte de una política de mano dura que, sin embargo, aún no logra frenar la ola de violencia. Reimberg también ha apostado por fortalecer la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos y habla de una estrategia para ahogar las economías criminales.

Pese a estas iniciativas, la percepción ciudadana es de incertidumbre. Los datos del primer trimestre del año son preocupantes: enero cerró con más de 700 homicidios, en febrero 736 y en marzo la cifra superó los 800.

Todo esto en un contexto político que aún intenta estabilizarse tras una elección que dejó fuera al correísmo, fuerza política que, según múltiples investigaciones como el caso Metástasis, tiene vínculos con estructuras del crimen organizado.

Con ese telón de fondo, el presidente Daniel Noboa enfrenta ahora el desafío de purgar las instituciones, liderando un Estado debilitado por la impunidad.

Frente a esta hidra moderna, la pregunta inevitable es: ¿cómo combatirla? ¿Qué herramientas tenemos, y cuáles necesitamos construir, para que esta guerra no sea una eterna repetición de cabezas cortadas que vuelven a nacer?

Algo más que cortar cabezas

Por cada estructura delincuencial que cae, surgen nuevas formas de violencia, nuevas rutas de impunidad, nuevas cabezas del monstruo. Ecuador lo ha visto de cerca: tras la muerte de Rasquiña, Los Choneros se atomizaron en múltiples facciones que hoy imponen terror en distintas regiones del país.

En México pasa igual. La periodista Sandra Romandía explica que entre los factores para la expansión del crimen organizado están las detenciones que se realizan “sin estrategia” en México: “Detienen a un líder de la droga sin tener estrategia de que van a hacer después. Entonces ese grupo se parte en 10 y empiezan a ser líderes los más jovencitos”.

Por ello, la respuesta no está en una sola espada, sino en una estrategia integral que ataque el corazón económico del crimen, entregue un mayor presupuesto a los múltiples operadores de justicia, blinde las instituciones democráticas, fortalezca la cooperación regional, desenmascare la propaganda del miedo y ponga en marcha leyes que realmente funcionen. No bastan las buenas intenciones o legislaciones ejemplares, si el poder judicial está capturado y el Estado arrodillado.

Lo que sigue es una radiografía de soluciones posibles, tan urgentes como complejas, analizadas por expertos que fueron parte de nuestro especial, para enfrentar al monstruo que devora vidas, territorios y democracias. Los expertos consultados coinciden en algo esencial: aún hay margen para actuar.

Si bien la violencia ha corroído muchas estructuras, la resistencia organizada puede marcar la diferencia. Legisladores, defensores de derechos humanos, periodistas y académicos están delineando rutas para recuperar el Estado de Derecho y blindar la democracia frente al poder narco. Esta entrega es también una hoja de ruta para quienes no están dispuestos a rendirse.

Combatir al crimen organizado es también trabajar para que historias de asesinatos y desapariciones no se repitan.

Impactar al bolsillo de las economías criminales

Durante décadas, la narrativa sobre el narcotráfico ha girado en torno al miedo, la violencia y la corrupción. Sin embargo, cada vez más periodistas de investigación, como la mexicana Sandra Romandía, y expertos en seguridad, como el exministro ecuatoriano Patricio Carrillo, coinciden en señalar una dimensión crucial —y profundamente alarmante— del crimen organizado: su capacidad para operar como un actor económico central en países golpeados por la desigualdad y la ausencia del Estado.

Romandía, reconocida periodista de investigación mexicana, cita un estudio publicado en la revista Science que revela un dato perturbador: el narcotráfico es ya el quinto empleador más grande de México. Con al menos 175 mil jóvenes involucrados directamente en las redes del narco —más que los efectivos de la Guardia Nacional—, el crimen organizado ha dejado de ser un fenómeno periférico para convertirse en una estructura de empleo alternativa.

Y ese número, como reconoce Romandía, se queda corto. La economía del narco se extiende a quien «abre el baño para que ahí se venda droga» o al que permite «el paso de un cargamento». La red es más grande, más porosa y mucho más atractiva para miles de jóvenes que han normalizado su existencia.

Patricio Carrillo, exministro del Interior de Ecuador, ofrece un dato que complementa y refuerza esta lectura. En un análisis sobre el impacto económico del crimen organizado, afirmó que en Ecuador existiría una economía ilegal de al menos 30 mil millones de dólares, lo que representa un porcentaje significativo del PIB.

Según Carrillo, por cada punto porcentual del PIB —equivalente a mil millones de dólares— se generan aproximadamente 50 mil puestos de trabajo. Así, con 30 puntos, el narco podría estar generando empleo directo o indirecto para un millón y medio de personas. «Podría ser el mayor empleador del país», concluyó.

Ambos testimonios dibujan una realidad escalofriante: el crimen organizado ya no necesita esconderse en la sombra. Hoy, recluta, paga, emplea y hasta ofrece pertenencia y estructura social, en especial a jóvenes excluidos de las oportunidades legítimas. «Lo ven como una vocación, como una vía para ayudar a su familia», alerta Romandía. Pero el costo de esta “vocación” es altísimo: el valor de la vida ha sido degradado, y las nuevas generaciones normalizan la violencia, la muerte, la ilegalidad, como parte de su entorno.

Y aquí es donde entran las voces como la de Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, quien señala una ruta precisa: “Se debe fortalecer la capacidad del Estado para impactar el bolsillo de las organizaciones criminales”.

Para Rivera, la clave está en el fortalecimiento de las unidades de investigación financiera y patrimonial, así como en la efectividad para condenar por lavado de activos. “Es lo que más éxito puede tener en la lucha contra el crimen organizado”, afirma.

Esto implica no solo identificar estructuras criminales, sino desarticularlas golpeando donde más duele: en su capital. Sin embargo, el sistema ecuatoriano —como en buena parte de América Latina— parece funcionar al revés. Hoy, el objetivo principal sigue siendo detener personas, pero no necesariamente incautar bienes ni desmontar la maquinaria financiera detrás de los delitos. Y eso, advierte Rivera, produce una ilusión de justicia que no toca las raíces del poder narco.

Además, las detenciones, sin sustento investigativo real ni recuperación de activos, terminan convirtiéndose en pirotecnia policial que alimenta una peligrosa narrativa de populismo penal. “El clamor popular muchas veces es aumentar penas y llenar las cárceles, pero eso no resuelve el problema de fondo”, afirma.

La paradoja es brutal: un microtraficante con 21 gramos de heroína puede recibir una pena de hasta 15 años, mientras que un jefe criminal, a través de procedimientos abreviados, termina condenado apenas a dos. Así se castiga más la pobreza que el poder.

Rivera insiste en que mecanismos, como la cooperación eficaz o los juicios abreviados, sólo tienen sentido si apuntan a desestructurar las redes completas, y no a negociar impunidad para los verdaderos líderes del crimen.

Porque si no se les quita ni un dólar, si no se tocan sus bienes, sus redes de influencia, su control territorial y su capacidad económica, entonces lo único que se está haciendo es administrar la violencia, no erradicarla.

Para Fernando Villavicencio esta era una realidad, solamente golpeando el bolsillo del crimen organizado se podría dar una batalla real sobre este gran monstruo.

Legislaciones potentes y especializadas para tratar este fenómeno

Una de las batallas paralelas, y quizás más silenciosa, se libra en los pasillos del Estado: la lucha en contra de un sistema judicial e institucional que, por acción u omisión, termina muchas veces protegiendo al empleador más letal de América Latina. “No tenemos la capacidad para enfrentar la problemática porque no tenemos las leyes ni las instituciones necesarias”, advierte el excomandante de la Policía Nacional, Patricio Carrillo.

Carrillo, quien ha dedicado años a estudiar la estructura del delito y las fallas del Estado, sostiene que la seguridad no se resuelve con operativos reactivos ni con discursos bélicos. Lo primero que hace falta, insiste, es una Ley de Inteligencia y la definición clara de políticas integrales:

“Necesitamos una política exterior coherente, una política penitenciaria seria, y hasta una política de seguridad vial. No es casual que los delincuentes usen vehículos sin placas para cometer crímenes: ahí también falta trazabilidad”.

Pero la omisión institucional no termina ahí. Ecuador sigue sin contar con una ley de personas desaparecidas, sin protocolos eficientes de búsqueda y sin un sistema nacional de identificación humana.

“No tenemos ni siquiera una ley que permita recoger muestras de ADN de los familiares. No existe homologación forense. No hay presupuesto para ayudar y acompañar a las familias. Las lecciones no se traducen en normativa, y así seguimos alimentando el sufrimiento”, lamenta Carrillo.

Él asegura que hoy Ecuador no tiene un plan para la prevención del delito, sino “un plan para la guerra”. Y eso representa una distorsión peligrosa: “Se han abandonado las instituciones que debían generar alertas tempranas y se han desviado los presupuestos. Pero esto no es sostenible: necesitamos una arquitectura de seguridad que no solo dispare, sino que prevenga, proteja y repare”.

Carrillo evidencia una encrucijada: «¿Qué inversión vamos a hacer? Si estamos con una política de guerra, entonces la inversión se va para las Fuerzas Armadas. Pero la pregunta de fondo es si vamos a fortalecer el sistema de justicia con personal especializado y en cantidad suficiente para enfrentar esta crisis”.

Y frente al drama cotidiano de los desaparecidos, pide acciones urgentes: “El protocolo de búsqueda debe activarse de inmediato cuando se reporta un desaparecido. En otros países, la respuesta inadecuada del Estado ya es delito en casos de secuestro o asesinato. Aquí, la impunidad institucional sigue siendo parte del problema”.

El exministro de Gobierno también cuestiona el papel de los actores políticos en este laberinto de negligencia: “El problema es que no les interesan las soluciones. Les interesa mantener la polarización. Hay un grupo que quiere volver al poder, pero ya sabemos a dónde nos llevó eso: a la corrupción, al soborno, al lavado de dinero, a la manipulación de la justicia” insiste.

En México, desde su paso por el Senado, la política mexicana Mariana Gómez del Campo impulsó reformas orientadas a frenar la impunidad. Sin embargo, con el tiempo comprendió que las leyes, por sí solas, no bastan.

“Yo impulsé reformas que endurecieron sanciones contra los servidores públicos que desviaban recursos, y además aplicaban mayor control sobre las contrataciones y adjudicaciones públicas, que al final son una puerta de entrada al dinero ilícito.”

Desde su experiencia legislativa, reconoce que ninguna ley puede funcionar si no hay instituciones que la apliquen con independencia:

“Me sentía súper orgullosa cuando estaba en el Senado o la Cámara de Diputados y aprobamos legislación… y decía: ‘¡Qué bonito, se va a acabar la inseguridad!’ La realidad es que si tienes un poder Ejecutivo que no hace su trabajo y un poder Judicial coludido, entonces no hay nada que hacer.”

Ecuador debería tomar nota de este fracaso. Porque el problema no está en la falta de normas, sino en la falta de separación real de poderes.

Pero la alarma más fuerte no se queda en el Congreso, sino que apunta al corazón de la justicia: “Hoy tenemos una reforma impulsada por Morena, aún manipulada por el presidente anterior… decidieron destruir al Poder Judicial. Colocar a sus jueces, magistrados y ministros”.

Gómez del Campo termina con una advertencia que debería resonar en toda América Latina: el crimen ya no necesita actuar en las sombras si puede financiar campañas, imponer leyes, y dictar sentencias.

Y si eso ocurre en México, donde las leyes eran ejemplo, ¿qué podría pasar en países como Ecuador si no se refuerzan los contrapesos, la justicia y la fiscalización ciudadana?

Colaboración internacional para combatir un mal transnacional

Frente a un mal con características transnacionales, expertos coinciden en que la respuesta no puede ser únicamente nacional. La violencia organizada, la trata, el tráfico de armas y drogas requieren de análisis, acciones y cooperación transnacional. Sin embargo, para que esta estrategia funcione, se necesita voluntad política, transparencia y un compromiso real por desmantelar las redes que han infiltrado los Estados.

El polémico Donald Trump, que asumió su segundo mandato, como presidente de los Estados Unidos, en enero pasado, da algunas puntadas en contra del crimen organizado, no sin causar escozor en varios sectores. Por ejemplo, encendió nuevamente el debate al calificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Aunque para muchos esta afirmación parece una provocación más, acorde a su estilo incendiario, para Mariana Gómez del Campo, diputada del PAN, la realidad mexicana da sustento a esa declaración: “Uno lo analiza y dice: pues sí, al final del día revisas la definición de terrorismo y lo que está viendo en México es terrorismo.”

Lejos de rechazar los calificativos de Trump, Gómez del Campo lo respalda:

“No es normal que le corten la cabeza a 10 personas y las coloquen arriba de la cajuela de un automóvil para que los ciudadanos lo vean. No podemos normalizar ese tipo de violencia”. En sus palabras, el horror se ha convertido en costumbre, y ese es el verdadero fracaso del Estado mexicano.

En lugar de cuestionar a Trump, insiste, habría que cuestionar al gobierno mexicano. “Cuando veo al gobierno dándose golpes de pecho: ‘¡Dios mío, hay que defender nuestra soberanía!’, yo digo: nuestra soberanía está más que violentada cuando ha permitido este gobierno morenista el crecimiento del crimen organizado a lo largo y ancho del país.”

Para la legisladora panista, la estrategia de abrazar a los delincuentes en lugar de enfrentarlos ha sido una política deliberada que ha traído consecuencias nefastas. La pérdida de autoridad institucional es tan profunda que en muchas regiones “ya no hay Estado”. No es que el crimen domine todo el país, pero “en gran parte de México se ha perdido la autoridad institucional”, afirma.

Es evidente que la lucha contra el crimen organizado ya no puede darse en soledad. Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, y el fortalecimiento de alianzas internacionales se vuelve no sólo estratégico, sino vital.

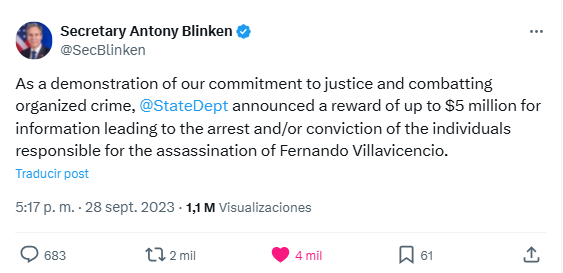

Estados Unidos, tanto en el gobierno de Joe Biden como en el de Trump, ha sido uno de los pocos países en responder con acciones concretas. Tras el magnicidio del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, el Departamento de Estado anunció una recompensa histórica de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los responsables.

“Como una demostración de nuestro compromiso con la justicia y el combate al crimen organizado, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta US$5 millones”, señaló el secretario Antony Blinken en su cuenta de X el 29 de septiembre de 2023.

Villavicencio fue asesinado a plena luz del día, en medio de la campaña electoral, por atreverse a denunciar públicamente a las mafias que operan en connivencia con sectores del poder político. Su asesinato no solo sacudió a la democracia ecuatoriana, sino que reveló hasta qué punto el crimen organizado ha infiltrado las estructuras estatales.

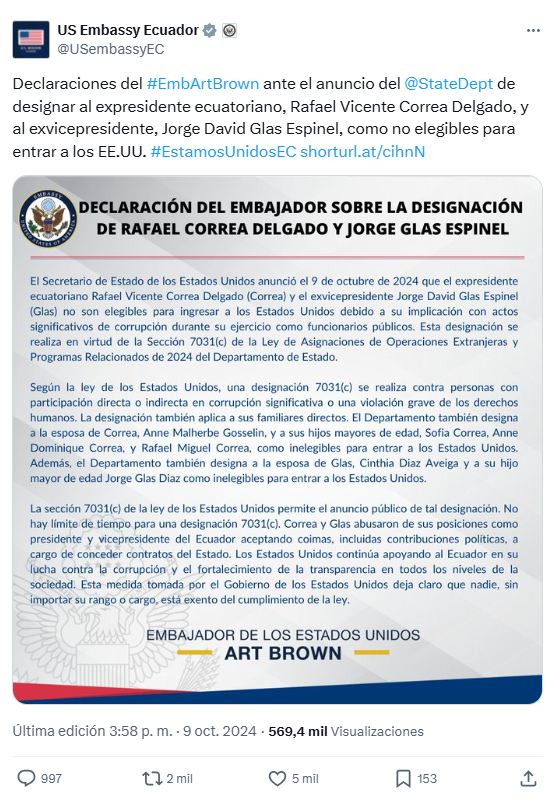

Otra muestra del enfoque transnacional contra la corrupción y el crimen la dio el Departamento de Estado de EE.UU al declarar como “peligrosamente corruptos” al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas, señalados por haber recibido sobornos a cambio de contratos públicos.

“Correa y Glas abusaron de sus cargos […] al aceptar sobornos, incluyendo mediante contribuciones políticas, a cambio de la concesión de contratos gubernamentales favorables”, se lee en el comunicado firmado por el embajador de EE.UU en Ecuador, Art Brown.

Además, sus familiares directos también fueron sancionados con la prohibición de ingreso a territorio estadounidense. Esta acción reafirma el compromiso de Washington con la lucha contra la corrupción en todos los niveles, incluso en las más altas esferas de poder.

Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa ha expresado su voluntad de fortalecer la cooperación internacional en seguridad. Ha impulsado una reforma constitucional que permita la instalación de bases militares extranjeras, argumentando que Ecuador necesita respaldo operativo y tecnológico para enfrentar las amenazas actuales.

En este contexto, se ha hablado de la colaboración con Blackwater, la empresa militar privada fundada por Erik Prince, conocida por su participación en conflictos armados internacionales y por brindar servicios de seguridad en zonas de guerra. Aunque el alcance de esta cooperación no ha sido transparentado, su incorporación marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad nacional.

Este tipo de acuerdos despiertan debate: mientras algunos lo ven como una privatización de la seguridad, otros lo consideran un paso necesario ante un Estado rebasado por la violencia criminal.

Con Erick Prince, representantes del Gobierno visitaron la zona de los puertos ecuatorianos, por donde salen grandes cargamentos de droga. Paralelamente, Reinberg informó que:

«Mantuvimos un fructífero diálogo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, con miras a continuar fortaleciendo la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional». También aseguró que existen nuevas iniciativas en marcha que permitirán «profundizar nuestros objetivos bilaterales compartidos».

Ecuador se encuentra hoy ante una disyuntiva: construir una arquitectura de seguridad regional y global basada en cooperación legítima y soberana, o improvisar respuestas fragmentadas que, aunque bien intencionadas, puedan agravar el problema.

Lo cierto es que el crimen organizado no conoce fronteras. Sus redes operan entre puertos, cárceles, contratos públicos y estructuras de poder. La respuesta, por tanto, no puede ser localista ni reactiva. Requiere una estrategia coordinada entre gobiernos, organismos multilaterales, justicia internacional y sociedad civil.

Villavicencio lo advirtió en vida: “Las mafias se infiltran donde hay impunidad”. Y la impunidad, como el crimen, también es transnacional.

Combatir la propaganda con periodismo valiente

Cuando el crimen organizado busca convertirse en Estado paralelo y la violencia se normaliza, el periodismo ya no solo informa: resiste. En México, donde los cárteles han infiltrado los más altos niveles del poder, contar la verdad se volvió una tarea de riesgo. Pero también, un acto de responsabilidad histórica.

Sandra Romandía, periodista de investigación mexicana con más de dos décadas de trayectoria, lo dice sin rodeos: “uno no fue formado para cubrir el crimen organizado”. Su generación aprendió a informar en un país autoritario, pero relativamente predecible. Sin embargo, todo cambió a partir del 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón declaró una supuesta guerra contra el narcotráfico que transformó el paisaje político, social y mediático de México.

A partir de entonces, los periodistas mexicanos pasaron de cubrir política y seguridad, a documentar masacres, desapariciones, incendios provocados y el control territorial de grupos criminales. Sandra recuerda el hallazgo de los 72 migrantes asesinados por Los Zetas, y el incendio del Casino Royale como puntos de quiebre. Fue ahí donde muchos entendieron que el país había entrado en una nueva era: la de la narcopolítica.

El periodismo, entonces, tuvo que transformarse. Ya no bastaba con reportar. Había que resistir el intento del crimen por manipular el lenguaje, por usar a los medios como intermediarios del terror. Como bien señala Sandra, hubo un tiempo en que reproducir los mensajes de los narcos –colgados en carteles junto a los cuerpos– parecía parte del trabajo. Hasta que los periodistas entendieron que ese acto multiplicaba el miedo y legitimaba el poder criminal.

A partir de esa reflexión nació una evolución ética del oficio: “¿Qué lenguaje estamos usando? ¿Qué lenguaje no deberíamos utilizar?”, se pregunta Romandía. Esta conciencia dio paso a nuevos protocolos, a una revisión profunda del rol del periodismo y su frontera con el poder.

En México, donde se asesina a periodistas con impunidad superior al 90%, esta reflexión no es teórica: es cuestión de vida o muerte. Sandra vive con escoltas 24/7 desde hace seis años. Ha sobrevivido a amenazas, intentos de irrupción en su hogar, llamadas anónimas. “Y no soy la única”, subraya. Muchos periodistas, especialmente quienes investigan corrupción o crimen organizado, viven bajo medidas de protección. Y aun así, siguen informando.

Porque en medio del terror, el periodismo es memoria y es dignidad. Porque cuando los gobiernos –sin importar el partido político– quieren silenciar las atrocidades, el periodista tiene el deber de contarlas. Como dice Sandra: “Nuestra misión principal es contar la realidad sin filtros y sacar a la luz aquello que el poder quiere ocultar”.

En ese contexto, el periodismo deja de ser una profesión. Se convierte en una trinchera ética, viva, incómoda, necesaria.

Entre tanto, la periodista y senadora Lilly Téllez considera al periodismo como una herramienta clave para exponer la verdad y, sobre todo, para organizar una respuesta colectiva. “Tenemos que empezar a compartir lo que sabemos, por más cruda que sea la realidad. Tenemos la responsabilidad de hablar, no de sacarle la vuelta”, concluyó con vehemencia.

En el caso de México, dice la senadora, la maquinaria de comunicación del gobierno ha sido su herramienta más efectiva para mantenerse en el poder y disfrazar la realidad.

«El adoctrinamiento ha sido brutal. Lo que sucedió en Venezuela y Cuba está ocurriendo en México. Nos enfrentamos a un régimen que usa la mentira como arma, que manipula la información y que bombardea a los ciudadanos con propaganda 24/7. La gente está ocupada sobreviviendo, atendiendo a sus familias, mientras un ejército de comunicadores pagados por el gobierno se dedica a engañarlos».

La solución, dice Téllez, es simple pero urgente: «Ocupemos todos los espacios de conversación posibles. No podemos quedarnos callados, porque el silencio fortalece al régimen. Si no rompemos esta barrera ahora, llegaremos al punto de no retorno, donde ya no habrá forma de revertir el daño».

Mariana Gómez del Campo, mientras tanto, advierte sobre una normalización del delito. «Cuando pensamos que es normal cometer delitos, apalancar las economías criminales, y que eso se vuelve algo natural o normalizado, el mensaje que seguimos dando a la ciudadanía es que eso está bien», sostiene.

Entre tanto Carrillo, al hablar de los mensajes, asegura que el discurso político, en un gobierno que busca luchar contra las mafias, debe ser claro: “Cuando se habla de seguridad, el gobierno tiene que enviar tres mensajes: uno a los ciudadanos, para recuperar la esperanza; otro a las instituciones, para que actúen con ética y eficacia; y uno claro a los delincuentes: cero impunidad”.

Este es el cierre de nuestro especial sobre desapariciones. Doloroso pero necesario. Luego de escuchar a víctimas, expertos, autoridades y familiares, queda claro que frente a esta hidra del crimen organizado, el desafío no es solo cortar cabezas: es cauterizar las raíces que la alimentan. Porque esta bestia no se vence con acciones aisladas.

Recordemos que Heracles no pudo derrotar a la Hidra solo. Fue solo con la ayuda de su compañero quien aplicó fuego a cada herida abierta, que lograron evitar que el monstruo se regenerara.

Así también América Latina necesita una alianza decidida entre ciudadanía, Estado y comunidad internacional. Una red de fuego cívico, político y judicial que no se limite a cortar cabezas visibles, sino que queme las condiciones que permiten que este monstruo renazca: la pobreza estructural, la desigualdad, la corrupción impune, el abandono estatal.

Porque si no cambiamos lo que la hizo posible, la Hidra siempre volverá. Más violenta. Más poderosa. Más insaciable.