Share This Article

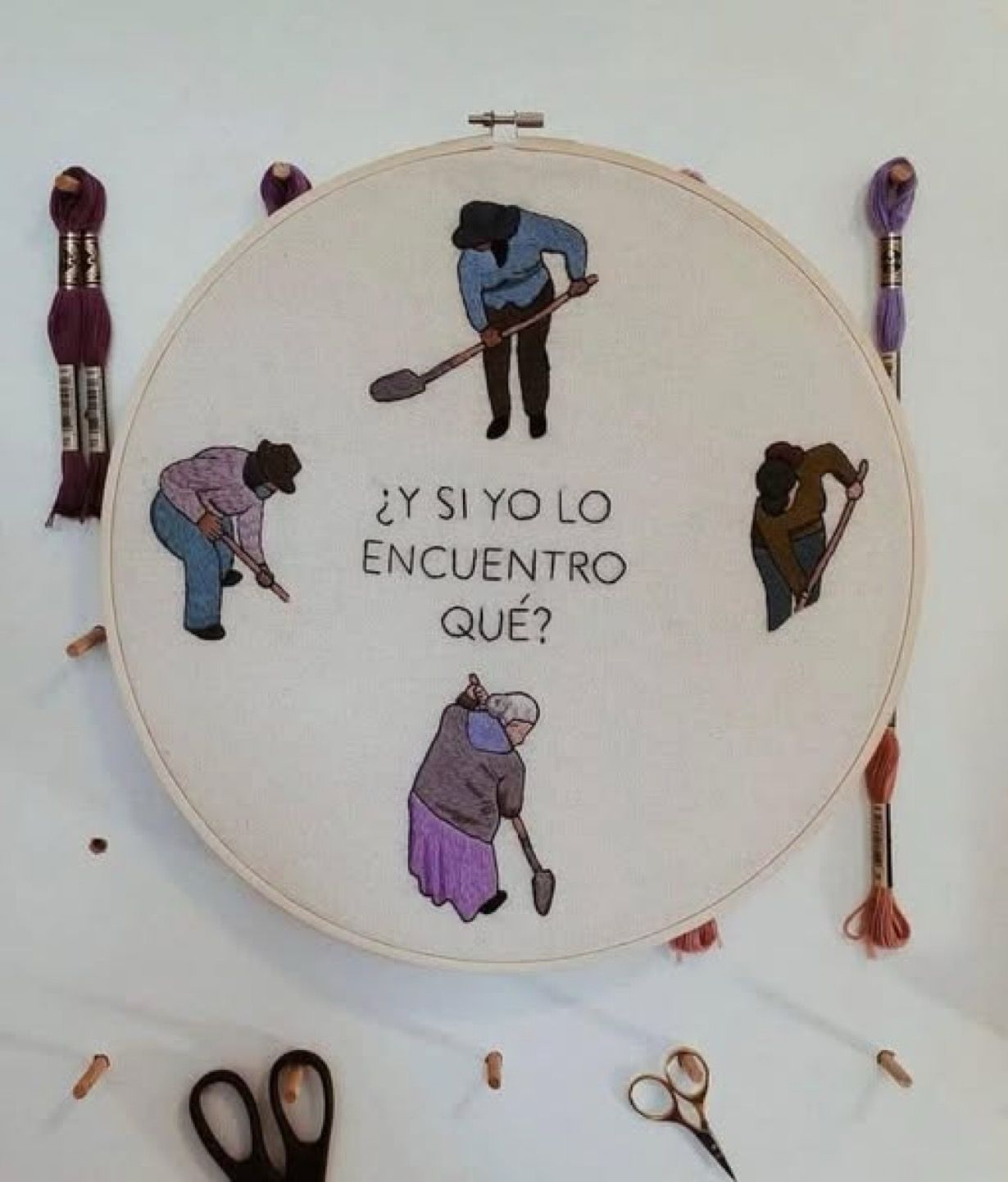

México y Ecuador se miran de frente y una imagen dolorosa queda grabada en la retina social: familias de los desaparecidos, madres y padres valientes con el corazón hecho escombros, obligados a buscar a sus seres amados con sus propias manos. Algunos cargan palas y picos, adentrándose en desiertos solitarios o montañas silenciadas por el miedo, donde esperan encontrar huesos, fragmentos, algo que devuelva nombre y destino a sus desaparecidos. Otros caminan sin tregua por calles, morgues y fiscalías, repiten preguntas que nadie quiere contestar, reconstruyen rutas con migajas de pistas y la fuerza desgarradora del amor.

Así es como se les ha empujado a vivir el duelo en tiempo suspendido: sin cuerpo, sin verdad, sin justicia. Es la orilla del mundo en la que los Estados, negligentes, indolentes y muchas veces cómplices o perpetradores, han dejado a sus ciudadanos.

Y sin embargo, ahí están. De pie. Nombrando a sus desaparecidos para que no desaparezcan dos veces: primero del mundo, y luego de la memoria.

En México buscar a tu ser querido te puede costar la vida

La labor de búsqueda de los padres y madres pertenecientes a los colectivos en México, les puede costar la vida. Las mujeres que buscan a sus familiares enfrentan amenazas, violencia y hasta la muerte. Entre 2018 y 2024, al menos 16 personas buscadoras fueron asesinadas en México, 13 de ellas mujeres. Muchas han sido extorsionadas, atacadas o desplazadas por temor.

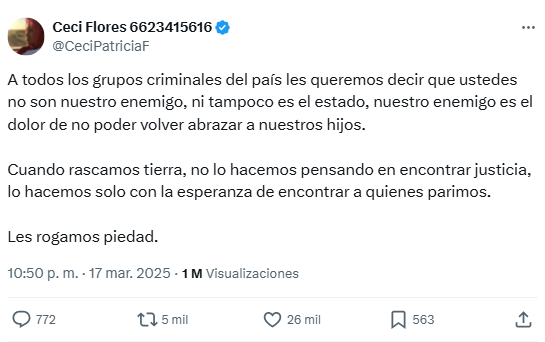

«Lo único que pido es que no me maten», implora en un mensaje de redes sociales Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien ha sido amenazada en múltiples ocasiones por los cárteles. «No pido justicia, solo quiero encontrar a mis hijos. Me niego a irme de este mundo sin haberlos arropado por última vez».

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se generó la política “Abrazos y no balazos”. Flores se refiere a esa política de manera clara:

«Abrazaron a los equivocados. Nunca debieron ser los criminales los que se sintieran apapachados. “Abrazos, no balazos” era el nombre perfecto para aplicar un programa de gobierno que salvara a nuestros niños y jóvenes de caer en manos de los criminales», añade con dolor.

Tras el hallazgo de restos humanos calcinados en un centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, se reportó el asesinato de una madre buscadora y la muerte de otra por un infarto.

Frente al abandono estatal, más de 200 colectivos de búsqueda han asumido una tarea que debería ser del Estado. Al menos 60 de ellos están agrupados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Uno de los más activos es “Hasta Encontrarte Guanajuato”, fundado en 2021. Está conformado por 86 familias, el 99% mujeres.

En apenas tres años, el colectivo ha localizado 23 fosas clandestinas y recuperado 216 cuerpos y restos humanos. Detrás de esas cifras hay historias, nombres y despedidas que aún no llegan.

Un país entregado al crimen

Según la senadora Lilly Téllez, el régimen de AMLO ha facilitado la expansión del crimen organizado, y así permite que los cárteles operen con total libertad e incluso reciban directrices de las mismas autoridades.

«Hemos tenido noticias de que, para no aumentar las cifras de asesinatos, las propias autoridades le han pedido a los cárteles que entierren a sus víctimas, que las desaparezcan en vez de dejarlas en la calle«, reveló.

Estos centros han sido descubiertos no por la acción del Estado, sino por el coraje de las madres buscadoras . Mujeres que, armadas con una pala, un GPS y el amor inquebrantable por sus hijos, recorren el país entero buscando huesos, ropas, rastros.

Por su parte, Sandra Romandía comenta: «Es un trabajo que debería hacer el gobierno y no lo hace. Cada vez es más común ver a madres y padres buscadores arriesgando su vida, sin apoyo, sin recursos. Son ellas quienes nos están dando la información a los medios.

«Las madres buscadoras suben fotos de las prendas que encuentran para que algún familiar pueda reconocerlas. Es increíble que ni siquiera el gobierno pueda hacer esto, que ni siquiera diga: ‘estamos rebasados, vamos a ayudarlas’. Ese es el grado del desdén por los desaparecidos».

A pesar de los intentos oficiales por mostrar un panorama optimista, la realidad contradice el discurso gubernamental. «Las cifras de desapariciones van en un serio incremento, mientras nos quieren vender la idea de que estamos llegando a la paz. Desgraciadamente, México está muy lejos de ello», acota Romandía.

Una madre halló los tenis y la mochila de su hija, desaparecida tras acudir a una entrevista de trabajo. Fue ella quien dio con el lugar. No la fiscalía. No la policía. Ella. “No sabemos si la violaron, si la obligaron a matar, si fue asesinada allí”, cuenta la ex senadora Mariana Gómez del Campo. El Estado respondió insinuando que quizá estaba involucrada con criminales. El Estado la revictimizó.

Lo llaman “la carnicería”. Allí, adolescentes eran forzados a descuartizar personas, muchas veces a amigos suyos. ¿Dónde estaba el Estado mientras todo esto ocurría? ¿Dónde está ahora?

La batalla frente a la indolencia y el silencio del Estado en Ecuador

Entre tanto, en Ecuador una muestra de la batalla titánica que libran los familiares y amigos de los desaparecidos es la que ha llevado adelante Alexandra Córdova. David Romo, su hijo, desapareció el 16 de mayo de 2013, y desde entonces su madre ha enfrentado una lucha desgastante y solitaria contra un aparato estatal que, en lugar de protegerla, la ha revictimizado.

“Son 11 años y 10 meses desde aquel fatídico día en que me arrebataron la vida. Desde entonces, he visto cómo las investigaciones han sido apenas remedos, tramitadas con desidia y orientadas a la impunidad. Nadie ha respondido por el daño irreparable que le hicieron a mi hijo”, denunció.

Su tenacidad ha obligado a las autoridades a anular lo actuado, pues para cerrar el caso se creó una narrativa sin pruebas, y altamente revictimizante. En su lucha fue expuesta, incluso a una simulación de cómo, en la teoría de Fiscalía, habrían desaparecido el cadáver de su David: supuestamente “cortado e incinerado en un camal”.

Nada la ha hecho retroceder.

Pero no es el único caso. En una pequeña oficina del centro norte de Quito, cientos de rostros pegados en las paredes dan cuenta de una historia de horror que se ha ido tejiendo durante varias décadas. Sin embargo, en el gobierno de Rafael Correa empezó una ola de desapariciones que no parecía tener lógica, pues no se vivían dictaduras, sino gobiernos “entre comillas democráticos”.

Así lo expone, Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), quien nos abre las puertas de este sitio en donde se gesta la lucha y el apoyo a los familiares de los desaparecidos.

En el sitio se encuentra Juan Carlos Villarruel, un padre que sigue buscando a su hijo desaparecido en 2021. Él, experto en sistemas de seguridad, vivió de cerca la falta de preparación de los investigadores, y gracias a su propio conocimiento pudo al menos reconstruir el último rastro de su hijo Josué en las cercanías del Colegio Amazonas. Después de eso, nada…

Fernando Montenegro, padre de Michelle Montenegro, cuenta que el día que su hija desapareció, habían regresado de una atención médica que le hicieron a Michelle. Ella salió un momento, pero nunca regresó.

Ese 5 de junio de hace 7 años, llamaron al 911 y a la Policía. Les dijeron que iba a ir un patrullero, pero hasta ahora nunca apareció. “Nosotros hicimos un barrido a nuestra manera”. Fueron a pie, en vehículo. Él mismo se metió al parque metropolitano de La Armenia en bicicleta para ver si le encontraba, pero sus esfuerzos fueron infructuosos.

En su búsqueda dieron con un taxista que la había llevado a cierto lugar. Todo ello lo informaron a la Policía e investigadores, pero no consiguieron alguna acción efectiva. Les pidieron que consigan información de las cámaras. Sin embargo, se demoraron tres meses, cuando una cámara puede guardar información por máximo 30 días.

Fernando Montenegro acude a los plantones para no perder la memoria de los desaparecidos, es su manera de protestar y rebelarse contra el silencio que algunos funcionarios de Estado les piden. “Un sicólogo del Estado me dijo que debo guardar mi luto en silencio”, pero eso no lo puedo aceptar, dice, mientras ondea una bandera blanca, en la que se distingue el rostro de su hija.

“Al señor presidente (Correa) no le gusta ver a nadie que reclame”

Lidia Rueda, actual lideresa de Asfadec, recuerda que el movimiento empezó tras la desaparición de Carolina Garzón, en 2012, cuando su padre Walter Garzón (ahora ya fallecido), llegó desde Colombia para pedir respuestas sobre su hija. Nunca las obtuvo. Sin embargo, Walter fue una voz potente que logró aglutinar a varios, alrededor del mismo dolor.

Ahí se encontraron con Telmo Pacheco, quien buscaba a su hijo desaparecido en 2011: Luis Sigcho, quien no supo más de su hijo tras salir de una fiesta, en 2008.

Rueda, quien también tiene una familiar desaparecida, recuerda que durante el Gobierno de Rafael Correa iban los lunes, cargando las fotografías de sus hijos, hermanos, amigos. También tenían pancartas, justamente para generar visibilidad durante el minuto cívico que se realizaba en ese régimen.

Pero en muchas ocasiones se acercaban los asesores y guardaespaldas de funcionarios y les pedían que retiraran las pancartas, que las doblaran y las guardaran.

“Lo que nos decían los señores es que al señor presidente no le gusta ver a nadie, como quien dice, que reclame”, sobre todo tomando en cuenta el slogan del gobierno era que “Ecuador es un paraíso”. A Rueda le queda claro que los slogan no siempre sintetizan la realidad.

Durante años, esta asociación luchó para que haya una ley a fin de catalogar a la desaparición como un delito. Al fin lo consiguieron en 2019, al incorporar en el Código Integral Penal el artículo 163.1 sobre desaparición involuntaria.

Para Lidia, si bien puede haber imprecisión en la ley, para ellos es muy importante este cambio legal, pues en muchos momentos en los que se buscaban respuestas, los agentes fiscales y policías les respondía con una frase hecha, una suerte de salida fácil, pero que para los familiares era desgarradora: “Sin cuerpo no hay delito”.

Esa frase se las repetían las autoridades como si se hubiesen puesto una grabadora, dice Lidia y recuerda que los estigmatizaron: “nos decían los locos de la Plaza Grande”.

Sin embargo su lucha se visibilizó a punta de tenacidad: “Por más que nos atacaban volvíamos de nuevo, porque lo importante es la fuerza, el temple que se le pone. Porque estamos en nuestro derecho, es nuestro ser querido. Estamos dejando una base de lucha y resistencia, con base en la organización”, dice con convencimiento Lidia.

A finales de 2013 se logró una reunión con el entonces presidente Rafael Correa, quien encargó del tema al entonces ministro José Serrano. Recuerda claramente, que en ese momento Asfadec tuvo protagonismo pues se revisaban los casos con base a la lista que enviaba Asfadec. Se logró en primera instancia registrar 21 casos, pero dos semanas después eran ya 46 personas. Lidia sospecha que deben haber sido muchos más los casos, pero esos eran apenas lo que lograban contactarse.

Tras la primera reunión pensaron que ese Gobierno iba a ayudar, pero no fue así y ante los reclamos, recuerda Rueda que las sabatinas se les trataba de “malagradecidos”.

El video en el que José Serrano, entonces ministro del Interior, desestima públicamente el dolor de los familiares de desaparecidos, acusándolos de «hacer show para sacar réditos políticos», es una muestra explícita del desprecio institucional. Incluso presumió en cadena nacional que en 2015 se resolvió el 95% de los casos de desapariciones, comparando esa cifra con apenas el 50% en el año 2000.

Pero las cifras reales lo desmienten: en 2000 se reportaron 31 personas desaparecidas no localizadas o halladas sin vida. En 2015, esa cifra se disparó a 241. Un aumento del 677,42%. Es evidente que no se trata simplemente de un crecimiento poblacional. Estaban mintiendo, manipulando las cifras.

Luego vino una especie de división en los sectores de familiares de desaparecidos, sobre todo, dice Rueda, porque hubo ofertas de ciertas entidades de ayudar a resolver los casos de quienes se mantenían en silencio.

Pero en este andar, pudieron crear lazos con otras organizaciones a nivel internacional. Justamente pudieron compartir con madres buscadoras de México. Algo que llamó la atención de las madres mexicanas era el grito de las familias ecuatorianas: “Dónde está la justicia… Desaparecida!”, “Dónde está la justicia… Desaparecida!”. Este grito se fue repitiendo también en esas latitudes.

Lidia señala sin miramientos que todos los gobiernos han callado sobre este tema. “El problema de los Gobiernos es que no quieren aceptar que hay un problema y eso de no aceptar que estamos viviendo en inseguridad después que causan la cantidad de muertos”.

Sobre el actual gobierno de Daniel Noboa, reconoce que es un presidente que no ha mirado a otro lado y que aceptó que hay narcotráfico y que este trae trata de personas y tráfico de órganos.

Lidia explica que tras todos los años de lucha se confirma lo que ellos siempre dijeron: que había corrupción del sistema operativo de justicia. Luego ya salieron los casos de Metástasis, Purga, el Padrino, el caso Encuentro, Arroz Verde, sobornos, coimas…” Ahí decíamos: ¿ahora se dan cuenta compañeros? No nos atienden porque los desaparecidos no damos sobornos, no damos coimas”. En todo caso, Rueda asegura que como organización estarán luchando hasta que el Estado responda, sin importar qué gobierno esté en el poder o de qué tendencia sea.

El Estado, cómplice y perpetrador

«No puede existir crimen organizado sin poder político», sentenciaba Fernando Villavicencio al analizar la red de corrupción que sostiene a las mafias. En México, esta afirmación ha tomado forma en innumerables episodios de violencia extrema donde la complicidad de las autoridades es innegable.

Para la periodista mexicana Sandra Romandía, al principio les resultaba difícil aceptar esta premisa, pero con el tiempo, la realidad se impuso: «Nos costó un poco de trabajo procesar esa afirmación de que estas atrocidades no pudieron haber ocurrido sin la colusión de las autoridades».

No es solo la impunidad lo que permite esta crisis: es la complicidad. En México, las fuerzas de seguridad no solo han fallado en proteger a la población, sino que han participado activamente en las desapariciones. Los casos de Ayotzinapa, La Gallera, en Veracruz, los pueblos fantasmas como Allende, el incendio del Casino Royal, los recientes hallazgos de los campos de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, son ejemplos brutales de cómo autoridades de diversos gobiernos, en muchas ocasiones, facilitan y apoyan el accionar del crimen organizado.

Mientras las instituciones se debilitan o son directamente socavadas desde el poder, los grupos criminales avanzan con estrategia, recursos y respaldo político. “El mismo gobierno que hoy tenemos se ha encargado incluso de desacreditarlas, de destruirlas”, denuncia la ex senadora Mariana Gómez Del Campo

A Gómez Del Campo no le falta valentía para explicar de manera contundente: “El crimen organizado no solamente compra políticos, también se encarga de colocar a los suyos, de financiar campañas, de controlar estructuras locales. Ocupan los espacios porque la autoridad se los permite o porque la autoridad no llega.”

También hace énfasis en lo que ya era un secreto a voces: “Hoy lo que hemos visto es un pacto directo del crimen organizado con los gobiernos de Morena”. Afirma que hay nombres, apellidos y pruebas que lo demuestran.

Jueces, fiscales, policías municipales y estatales han sido infiltradas por el narcotráfico, mientras que el Ejército y la Marina han sido señalados en múltiples casos de desaparición forzada. Los gobiernos, incapaces o desinteresados en desmantelar estas redes, han optado por la simulación: fiscalías que no investigan, registros de desaparecidos alterados y mecanismos de búsqueda que no buscan.

No podemos dejar de ver las similitudes con lo que pasó y lo que se ha descubierto en Ecuador, en los casos en que la justicia y las estructuras políticas quieren apoderarse del Estado. Esto se puede ver de cuerpo entero en los casos de Metástasis, Purga, Encuentro y Ligados.

Complicidad estatal: cuando los gobiernos se coluden en favor de las mafias

Un día, retroexcavadoras y camionetas irrumpieron en el pueblo de Allende, Coahuila, para arrasar con casas y desaparecer familias enteras. Todo, en represalia por un delator dentro del cártel. Lo más alarmante además de la brutalidad del hecho,fue el silencio institucional que lo encubrió, cuenta la preriodista Sandra Romandía sobre una de las peores masacres ocurridas en México.

«Lo documentamos unos dos años después de que había ocurrido», recuerda Romandía. Durante ese tiempo, ninguna autoridad pareció notar la devastación. «Ese silencio evidentemente estuvo a cargo de la autoridad».

Casos como el de La Gallera, en Veracruz, refuerzan el mismo patrón. En 2017, una denuncia alertó sobre la presencia de cuerpos en un rancho. La Fiscalía y la Policía encontraron dos cadáveres y se retiraron sin más. No vieron —o no quisieron ver— los cientos de restos humanos, las ropas de niños, los documentos de migrantes, el horno de cremación. Fueron los colectivos de búsqueda quienes descubrieron la magnitud del horror. «Ese desdén de la autoridad en realidad es colusión, complicidad, es no querer investigar», explica.

Lejos de ser excepciones, en México estos episodios ya son la norma. El crimen organizado se ha consolidado como un «poder fáctico», con una estructura que atraviesa municipios, fiscalías y cuerpos policiales. «El jefe del cártel es amigo de los políticos, lo puedes ver en un restaurante, ni siquiera se esconde». En este esquema, las órdenes del narco llegan hasta las fuerzas de seguridad: «Les dicen en dónde no se metan y en dónde sí».

La colusión entre crimen y poder es hoy una realidad que pocos se atreven a negar. Lamentablemente, normalizar la impunidad solo profundiza la crisis, dice Romandía.

‘Morena llevó a los cárteles al poder’: Téllez

Para la periodista y senadora, Lilly Téllez el pacto es claro: “Descubrí que el problema era mucho más profundo: Morena llevó a los cárteles al poder. México dejó de ser una República para convertirse en un narcoestado de facto», asegura.

Ella ha denunciado con nombre y apellido, a quienes considera responsables del sometimiento de México al crimen organizado:

«Los legisladores de Morena son el brazo político del crimen organizado, y los cárteles, su brazo armado. México ya no es una República; estamos ante un régimen de partido único que controla el país con dinero sucio y violencia.»

La senadora ha intentado, en reiteradas ocasiones, que los cárteles sean catalogados como organizaciones terroristas, pero se ha encontrado con un muro de resistencia dentro del propio gobierno.

«He presentado tres veces la iniciativa para que los cárteles sean considerados terroristas. Estados Unidos y Canadá ya los han clasificado así, pero el gobierno de México, coludido con ellos, se apresuró a aprobar leyes para protegerlos de esa designación», dice.

El crimen organizado no florece solo. Necesita cobertura, complicidad, silencio, dinero público y espacio político. Y en México, ese terreno se ha cultivado con precisión quirúrgica.

La Estadística del Silencio no es solo una metáfora: es la constatación de un modelo de violencia sostenido por quienes juraron combatirla.

Colusión institucional y falta de resiliencia, los pesos que carga Ecuador

Para Patricio Carrillo, ex comandante de la Policía, la colusión de políticos que permiten la violencia es de alto impacto. Entonces hemos crecido en violencia, pero además el índice global de crimen organizado califica la resiliencia de los países y la resiliencia de las sociedades para confrontar esto.

¿El motivo?: Hemos anulado reformas que son fundamentales: sin ley de inteligencia, sin marcos jurídicos de calidad es imposible que nosotros logremos reducir la impunidad a los niveles que necesitamos.

Recordó que hoy nueve de cada diez homicidios quedan en la impunidad, Muchos desaparecidos o secuestrados ni siquiera son reportados, porque no hay confianza en el sistema.

Carrillo también opina que en México ya se ha desarrollado mucha normativa, aunque ha sido muy complejo por esta penetración del crimen organizado. En Ecuador, en cambio, hay muchas políticas que no han sido evaluadas adecuadamente en su impacto en los temas de seguridad.

Recuerda que luego del 30 S (en el que se acusó de un supuesto secuestro al presidente Correa por parte de la Policía) se eliminaron leyes especiales para la Policía y se le incorporó en el COESCOP. Así se mermaron “servicios como tránsito y migración, que proveían de información además de ejercer control en la movilidad de los mercados criminales”.

- A la Policía Nacional le quitó las leyes especiales, el reglamento de disciplina y ahora la institucionalidad tiene graves problemas para los procesos de depuración. Muchos policías que han tenido problemas son regresados al servicio activo a pesar de existir dudas razonables de su ética profesional.

- Además, la Asamblea Nacional propuso eliminar la ley orgánica, la ley de personal, el reglamento disciplinario e incorporar a la Policía en un código, como si fuera cualquier otra institución burocrática que no tiene el mismo rol de la policía para enfrentar organizaciones criminales jerarquizadas y de carácter internacional.

- Estas instituciones necesitan ser fortalecidas y controladas a través de la selección, formación, entrenamiento y capacitación permanente, equipamiento y dotación logística y de tecnología, visión y doctrina de derechos humanos, pero también marco legal para operar, es una deuda la legítima defensa privilegiada para la Policía, dice.

- Además considera que otra política que afectó al país y dio paso a la inseguridad y el crecimiento del crimen organizado fue la política de ciudadanía universal.

- Otro hito importante, que jugó en contra del combate al crimen organizado, fue retirar la cooperación internacional argumentando estas desconfianzas con los países que se los mira como si fueran un mecanismo de sometimiento más bien. Ahora se ve un cambio de estrategia positivo.

La peligrosa ficción de la “Isla de Paz” que se creó en Ecuador

Por más de diez años, Ecuador vivió bajo una peligrosa ficción: la narrativa de una “isla de paz” que contrastaba brutalmente con una realidad marcada por homicidios sin resolver, desapariciones forzadas y redes de trata de personas que operaban con la complicidad, o la negligencia, del Estado.

El reciente informe de fiscalización de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, presentado el 25 de marzo, desmonta esa mentira con pruebas demoledoras y exige que se inicie una verdadera batalla contra la impunidad.

El hallazgo más perturbador del informe no es solo el volumen de irregularidades, sino el patrón que revela: 7.379 homicidios reclasificados bajo la categoría de “intención no determinada”, lo que permitió reducir artificialmente las cifras de criminalidad. Entre 2011 y 2013, más de 17.000 desapariciones fueron denunciadas, de las cuales 4.500 siguen sin respuesta. La ONU ha señalado que muchas de estas deben ser consideradas desapariciones forzadas, lo que implica una responsabilidad directa del Estado.

La omisión tiene rostro y nombre. Exautoridades del correísmo como el exministro del Interior José Serrano y el exfiscal general Galo Chiriboga deben rendir cuentas, no solo por decisiones administrativas, sino por posibles actos de encubrimiento que facilitaron la expansión del crimen organizado y la vulneración sistemática de derechos humanos.

Alexandra Córdova, madre de David Romo, considera que el informe de la Comisión, aunque tardío “es un gran paso en la lucha por verdad y justicia. La Fiscalía ya no tiene excusas para seguir dilatando la resolución del caso David Romo, ni de tantos otros”, sentenció.

También rechaza esa narrativa que se generó durante gobiernos anteriores: “¿Cómo se podía llamar ‘isla de paz’ a un país con miles de desaparecidos sin respuesta y muertes indeterminadas que jamás encontraron justicia?”, cuestionó .

El informe, impulsado por la asambleísta Inés Alarcón e integrado por expertos nacionales e internacionales, reconoce la existencia de graves omisiones institucionales que permitieron —y perpetuaron— la desaparición de personas en Ecuador.

La memoria como herramienta de justicia

El costo físico y emocional de la búsqueda es devastador. Las buscadoras enfrentan altos niveles de ansiedad, depresión, insomnio, enfermedades crónicas, pérdida de peso y desempleo. El tejido familiar también se descompone. El Estado no solo ha fallado en protegerlas; ha permitido que su dolor se perpetúe.

Pamela Mujica, terapeuta que ha acompañado a madres buscadoras en México, lo dice con una ternura firme: “Es devastador andar por la vida sin encontrar siquiera un hueso”. Pero también insiste en que el dolor no solo se padece, también se transforma. A través del trabajo con las familias, ha visto cómo en medio de la ausencia, la injusticia y el abandono estatal, emerge una fuerza que desafía lo imposible: la fuerza de seguir buscando.

Pamela habla del cuerpo como campo de batalla. “El estrés postraumático no se va, vive en la piel, en los músculos, en el insomnio. Las madres cargan no solo con la pérdida, sino con el estigma, la criminalización, la culpa que la sociedad y el Estado les impone por buscar a los suyos”. Y sin embargo, siguen.

¿Por qué no se detienen? Porque buscan la verdad, no solo el cuerpo. Porque lo único más insoportable que la pérdida es el silencio.

Y en esa lucha, la colectividad se vuelve medicina. Mujica ha visto cómo, al juntar sus pedazos rotos, las mujeres construyen algo nuevo: comunidad, resistencia, sentido. “Repartir el dolor en pedacitos entre otras que también duelen… eso las sostiene. Eso, y la posibilidad de contar la historia completa sin juicio. Nombrar el miedo, la rabia, la desesperanza. Esa es la semilla de una justicia que no cabe en los tribunales”.

La terapia, en ese contexto, deja de ser un espacio clínico para convertirse en un territorio político y afectivo. “Cuando una madre logra mirar su dolor sin culpa, cuando se da cuenta de que no está sola, algo en ella se reorganiza. Y entonces, incluso sin hueso, nace una forma de justicia: la de no permitir el olvido”.

Detrás de cada cifra hay una madre que no duerme, una hermana que grita en silencio, un pueblo que se niega a aceptar la impunidad como destino. La lucha contra la desaparición no es solo una tarea judicial, es un deber ético y un clamor existencial.

Porque mientras el Estado siga negando sus responsabilidades y silenciando sus crímenes, seguirá multiplicando el dolor.

La historia no perdonará el abandono. La ciudadanía tampoco. Y mientras quede una sola madre, un padre, de pie frente al abismo, una sola voz preguntando “¿dónde están?”, la esperanza seguirá encendida.

Por nuestros desaparecidos, nadie se cansa.

Video resumen: