Share This Article

En las afueras de la Fiscalía de Quito, Alexandra Córdova sostiene la fotografía de su hijo, David Romo, desaparecido el 16 de mayo de 2013. Esa imagen, impresa hace casi doce años, es un recordatorio constante del vacío que llena su hogar. Su historia, única en su dolor, se entrelaza con la de miles de familias ecuatorianas que enfrentan una tragedia colectiva: las desapariciones, un fenómeno que se registra en las últimas cuatro décadas, deja un rastro de incertidumbre, violencia e impunidad.

El pasado 2 de abril, decenas de fotografías de desaparecidos fueron colocadas en la Plaza Grande, al pie del Palacio de Carondelet. Ahí, decenas de padres y madres, mostrando la imagen de sus hijos contaron sus historias de dolor e impotencia, por la ausencia de sus seres queridos. Prometieron no callar y seguir buscándolos.

Estuvieron Luis Sigcho, padre de Daniel Sigcho, quien ha venido dando su lucha por más de 17 años.

También Fernando Montenegro, padre de Michelle Montenegro, quien salió a hacer una compra en una tienda, en 2018, pero desapareció sin dejar rastro alguno. Estuvo presente la madre de William Casa Toapanta, desaparecido en diciembre del 2024, cuando fue a trabajar en una empresa de Santo Domingo de los Tsáchilas.

La presencia de estos familiares de desaparecidos, cobijados por Asfadec (Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos) conmovió a cientos de transeúntes que pasaban por la zona, y que de alguna manera fueron sacudidos por esta realidad.

Así estas historias, desgarradoras hacen parte de la colectividad del dolor, de un vasto mural de ausencias que crece, inexorable, año tras año en Ecuador.

Los números, que en su frialdad estadística parecerían distantes, narran una realidad escalofriante.

Según los datos de la Subsecretaría de Estudios y Estadística de la Seguridad del Ministerio del Interior, en 1986 se registraron apenas dos casos de desapariciones. Para 2024, la cifra de personas no localizadas asciende a 3.125, y si se suman las víctimas encontradas sin vida —por homicidios o en circunstancias poco claras—, el total alcanza 4.447 casos entre 1986 y 2024.

Este análisis explora esas 4.447 historias, revelando una crisis humanitaria silenciosa que afecta desproporcionadamente a los jóvenes, se concentra en áreas estratégicas del país y señala la insuficiencia de la respuesta institucional frente a redes criminales y vulnerabilidades sociales.

El crecimiento de las desapariciones y cómo el 2010 fue el detonante

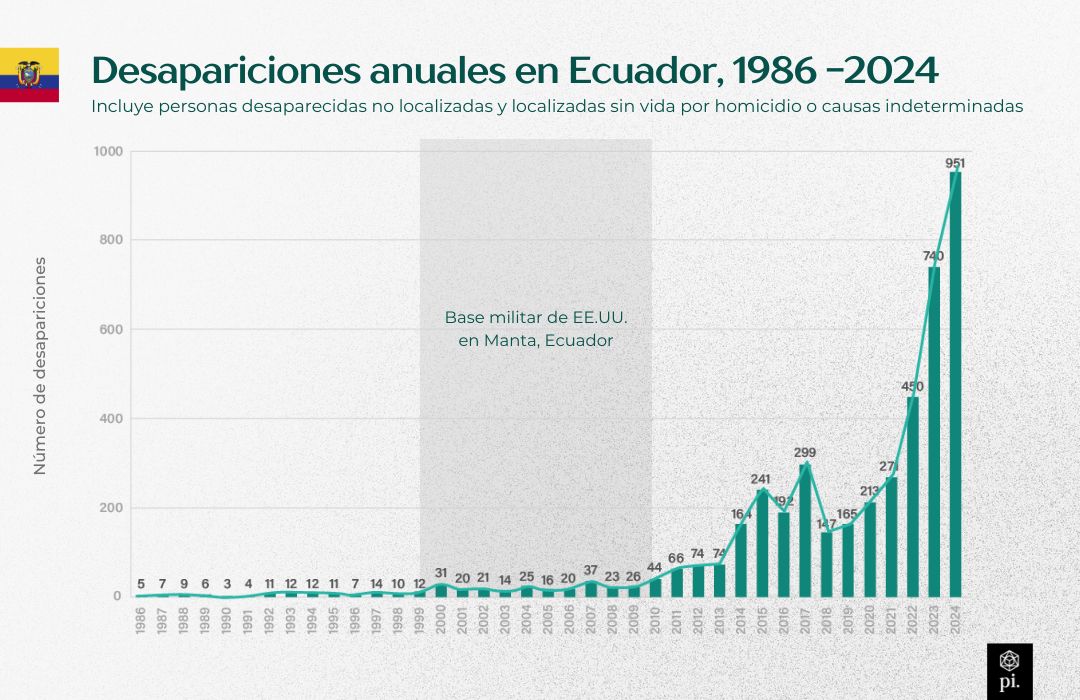

Por décadas, las desapariciones en Ecuador se mantuvieron contenidas, apenas rozando la veintena anual. El siglo XX cerró con números que, aunque cargados de dolor, parecían controlables: 7 casos en 1987, 11 en 1992, 14 en 1997.

Sin embargo, en la primera década del nuevo milenio, las cifras comenzaron a trepar con una constancia inquietante: 21 en 2002, 25 en 2004, 37 en 2007, superando ya el umbral de los 20 casos por año.

El punto de inflexión llegó en 2010, tras la terminación del acuerdo para el uso de la base militar en Manta (Ecuador) por parte de tropas estadounidenses. Desde entonces, las desapariciones escalaron sin freno: 44 casos ese año (casi duplicando el registro del año anterior). Para 2011 fueron 66 casos, hasta alcanzar 164 en 2014. El problema, antes susurrado, ya no cabía bajo el manto de las estadísticas.

Entre 2015 y 2017, el fenómeno se desbordó con una fuerza devastadora: 241, 192 y 299 casos respectivamente. Tras un leve descenso -pero no por eso menos doloroso- en 2018 y 2019, con 147 y 165 desapariciones, la curva volvió a dispararse: 213 en 2020, 271 en 2021, 450 en 2022.

Los años 2023 y 2024 marcan el capítulo más sombrío de esta tragedia: 740 y 951 casos, un promedio de más de dos personas desvanecidas cada día, muchas sin dejar rastro, otras halladas sin vida, víctimas de homicidios o en circunstancias que la opacidad envuelve.

Alexandra Córdova, madre de David Romo, desaparecido hace 11 años y 7 meses, lo resume con claridad:

“Ecuador es un Estado que niega justicia a sus ciudadanos. Es un Estado en el que todo se maneja de manera corrupta. Es un Estado indolente, incapaz. Un Estado negligente. Y la prueba de ello es que, después de 11 años y 7 meses, mi hijo David Romo continúa desaparecido. Pero junto con él hay miles de personas que están desaparecidas, sin que las autoridades de turno hagan absolutamente nada para esclarecer estos casos”.

Alexandra y la doble herida por el caso de su hijo David Romo

De los 4.447 casos analizados, 3.246 (73%) corresponden a hombres y 1.201 (27%) a mujeres, una desproporción que apunta a dinámicas sociales específicas. Los hombres jóvenes, en particular, parecen ser el blanco predilecto de redes criminales que reclutan o eliminan sin miramientos.

Las mujeres, aunque menos afectadas en número, no escapan del fenómeno: su menor porcentaje invita a preguntarse si detrás de sus casos se esconden móviles como la trata, la violencia de género o el cruce con las mismas redes que acechan a los hombres, pero bajo otras formas de silenciamiento.

El factor edad o la juventud interrumpida

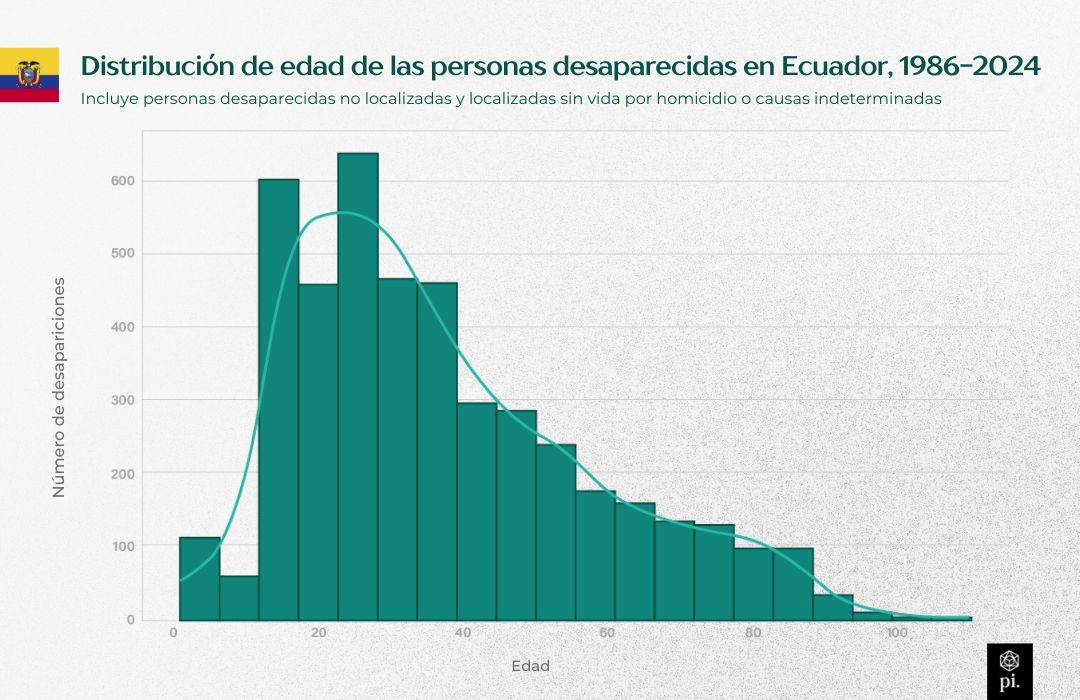

La edad de las personas desaparecidas en Ecuador revela un impacto devastador en las generaciones más jóvenes y en el tejido social del país. Con un total de 4.447 casos analizados, las estadísticas dibujan un panorama alarmante: la media de edad se sitúa en 36,9 años, la mediana —más representativa al no verse tan influida por valores extremos— se fija en 32 años, y la moda, el dato más frecuente, señala a los 15 años como la edad predominante.

Estos números apuntan a un perfil de víctimas en plena etapa productiva —personas en el corazón de sus vidas laborales y familiares— y, al mismo tiempo, destacan la extrema vulnerabilidad de los adolescentes.

El rango de edades de los desaparecidos es amplio, pero se concentra notablemente en la juventud y la adultez temprana. El 25% de las víctimas tiene 21 años o menos. Por otro lado, el 75% no supera los 49 años, todos tenían una larga vida por delante.

La desviación estándar de 20,4 años y una asimetría positiva de 0,76-0,77 confirman una distribución que, aunque se extiende hacia edades más avanzadas, tiene su peso en los grupos más jóvenes. Esta concentración no es un capricho numérico, sino un reflejo de patrones sociales y criminales que afectan de manera desproporcionada a la juventud.

La moda de 15 años pone en evidencia una vulnerabilidad específica: los adolescentes, expuestos a entornos de riesgo —quizás fuera de las aulas o desprotegidos por la precariedad—, se convierten en presas accesibles para dinámicas como la trata de personas, el reclutamiento forzado o la violencia ligada al crimen organizado.

Los jóvenes adultos, con una mediana de 32 años, también son un blanco atractivo: su fuerza física, adaptabilidad y, en muchos casos, menor arraigo social —sin las responsabilidades de una familia consolidada o una estabilidad arraigada— los hacen valiosos para estas redes criminales.

Incluso los casos en los extremos etarios muestran que esta crisis no respeta fronteras de edad, aunque su impacto más profundo recae en quienes apenas comienzan a trazar su camino.

En Ecuador, los casos de Daniel Sigcho (2008), David Romo (2013), Michelle Montenegro (2018), Josué Villarruel (2021) y William Casa (2024), dan testimonio de cómo fue creciendo el fenómeno a lo largo de más de 15 años. Su historia se suma a la de otros 927 jóvenes de 21 años o menos que siguen sin ser localizados, y a las 200 víctimas de la misma edad que fueron halladas sin vida, ya sea por homicidio o en circunstancias sin esclarecer. Estos números no solo reflejan pérdidas individuales, sino también generaciones truncadas y familias desintegradas, dejando heridas imborrables en la sociedad ecuatoriana.

Las consecuencias de estas desapariciones trascienden las estadísticas.

Cada caso a los 15, 21 o 32 años representa un corte en el hilo de una generación: un estudiante que no regresará a clases, un trabajador que deja un vacío en la economía, un padre o madre que no volverá a la mesa familiar.

Este fenómeno ha escalado sin tregua, deshilachando el tejido social con una ferocidad que convierte a los jóvenes no en el futuro, sino en las sombras de un presente roto. Además, la distribución por género —73% hombres (3.246 casos) y 27% mujeres (1.201 casos)— revela dinámicas específicas: los hombres jóvenes parecen ser el blanco predilecto de redes criminales que reclutan o eliminan sin miramientos, mientras que los casos de mujeres podrían estar ligados a móviles como la trata o la violencia de género, silenciados bajo otras formas.

Al parecer, las redes criminales ven en los adolescentes y jóvenes adultos “activos” valiosos debido a su fuerza, adaptabilidad y, a menudo, por falta de oportunidades.

En contextos vulnerables, la promesa de dinero rápido puede resultar irresistible, facilitando su captación. Este fenómeno, que ha crecido exponencialmente en Ecuador, refleja una crisis estructural que combina precariedad social, violencia organizada y una respuesta insuficiente para proteger a los más jóvenes.

Desde los 15 años de la moda hasta la mediana de 32, estas estadísticas dibujan un país donde los adolescentes y jóvenes adultos, lejos de ser el motor del futuro, se convierten en víctimas de un presente fracturado.

Las historias de ausencias e impunidad que traen las desapariciones y las cifras que las respaldan exigen una mirada urgente hacia las causas profundas —la vulnerabilidad social, la criminalidad y la falta de protección— y hacia las consecuencias que seguirán resonando en la sociedad ecuatoriana por décadas.

Cartografía del horror: ¿Dónde desaparecen los ecuatorianos?

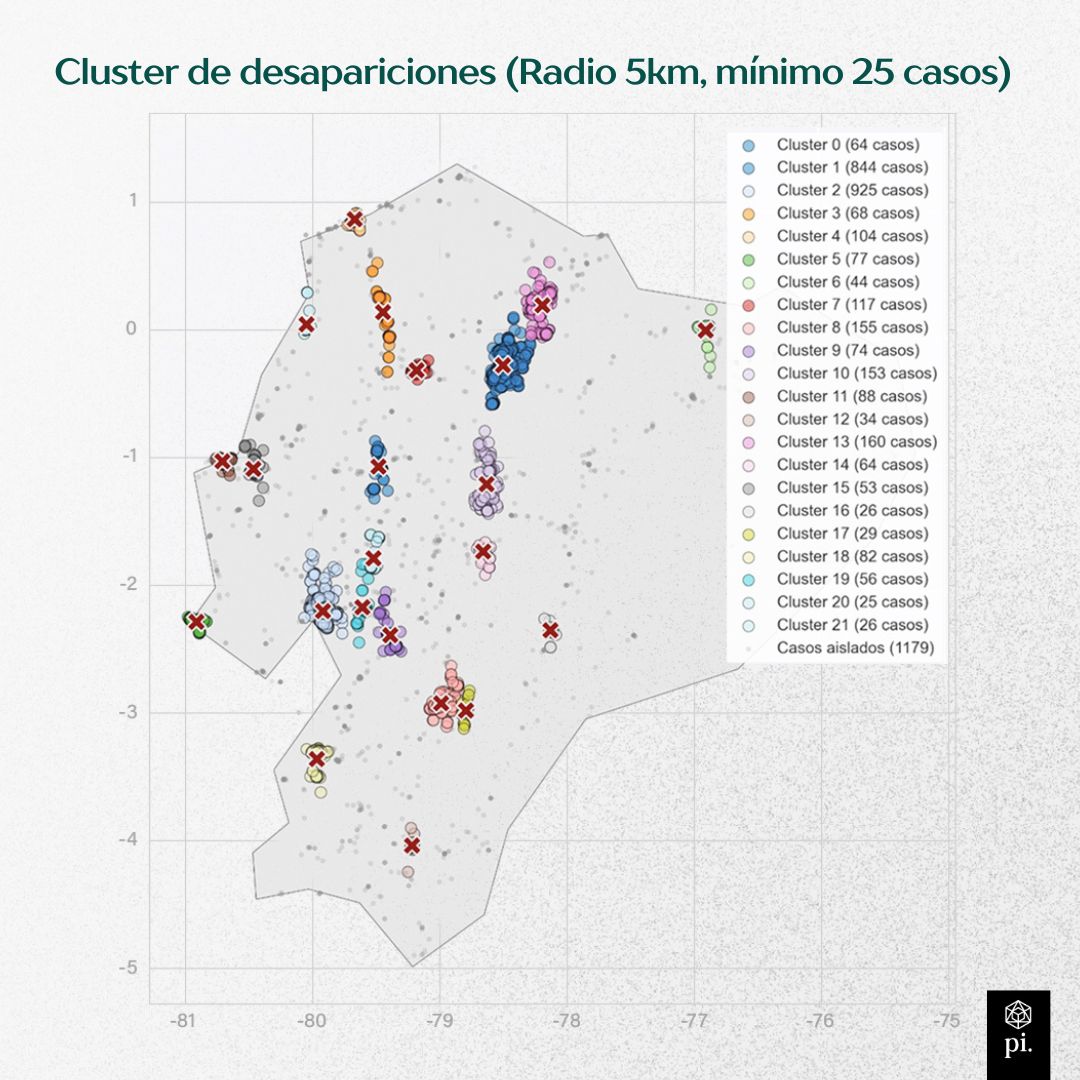

El análisis geoespacial muestra un patrón inquietante: el 73,5% de las desapariciones (3.268 casos) se concentran en 22 clústeres geográficos específicos, mientras que el 26,5% restante (1.179 casos) se registra como eventos potencialmente aislados.

Los clústeres revelan una conexión con rutas conocidas del narcotráfico que atraviesan la Costa, la Sierra y la Amazonía ecuatorianas, incluyendo áreas portuarias clave como Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Machala.

El clúster más numeroso, identificado como número 2, agrupa 925 casos en un radio de 10,2 kilómetros, centrado en las coordenadas -2.150 de latitud y -79.915 de longitud. Esta zona abarca Guayaquil y sus periferias, un punto neurálgico del tráfico marítimo internacional.

El segundo en importancia, el clúster 1, concentra 844 casos en un radio de 12,2 kilómetros, con centro en -0.216 de latitud y -78.492 de longitud, abarcando la región metropolitana de Quito y sus alrededores.

En las zonas costeras, varios clústeres destacan por su proximidad a puertos y rutas marítimas. El clúster 0, con 64 casos, se localiza en -1.012 de latitud y -79.474 de longitud, con un radio de 11,7 kilómetros, cerca de Esmeraldas, una región conocida por su actividad portuaria y su exposición al comercio ilícito.

El clúster 4, con 104 casos, se sitúa en 0.947 de latitud y -79.660 de longitud, con un radio reducido de 4,2 kilómetros, en las cercanías de Manta, otro puerto estratégico.

Más al sur, el clúster 5, con 77 casos, aparece en -2.237 de latitud y -80.915 de longitud, con un radio de 5,4 kilómetros, próximo a Machala, un área vinculada al flujo de mercancías y migración.

Finalmente, el clúster 11, con 88 casos, se encuentra en -0.963 de latitud y -80.690 de longitud, con un radio de 5,1 kilómetros, también en la órbita costera, cerca de zonas de influencia portuaria.

El tamaño promedio de los clústeres es de 148,5 casos, con un radio medio de 10,1 kilómetros, lo que indica una concentración notable en áreas urbanas o periurbanas. Esta distribución sugiere una relación entre las desapariciones y las dinámicas del crimen organizado, particularmente en centros logísticos y corredores de transporte.

La coincidencia con áreas de alta actividad criminal subraya la necesidad de abordar estas dinámicas para enfrentar la crisis.

¿Por qué desaparecen los ecuatorianos?

“La desaparición de personas es un fenómeno en crecimiento a nivel global y Ecuador no escapa de esta realidad. Desde hace algo más de una década, los números en el Ecuador han crecido de manera alarmante. Esto tiene que ver con la actuación de la delincuencia organizada fundamentalmente”, asegura Juan Pablo Albán, abogado y miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.

Desde Ginebra, se comunica con La Fuente-Periodismo de Investigación y aunque explica que al ser parte de la ONU, no puede pronunciarse sobre temas del país específicamente, sí comenta que la cifra en el Ecuador de desaparecidos, considerando nuestra densidad demográfica, es porcentualmente mucho mayor que la de algunos de los países más problemáticos de nivel mundial entre ellos, incluso México.

También explica los diversos factores que contribuyen al incremento de casos a nivel global. Por ejemplo, los migrantes desaparecen en las rutas migratorias y no hay una protección apropiada.

El incremento del fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual, explotación laboral, tráfico de órganos, es contundente.

Pero Albán explica, que todo ello es evidencia de un incremento de la criminalidad organizada en el mundo y también menciona nuevas formas de desaparición muy especializadas. Por ejemplo, prácticas del gobierno venezolano: se detiene a la persona, no se informa su paradero, se le mantiene retenida por unas horas o días o semanas y luego se la entrega. Con ello se disuade a miembros de la oposición a seguir.

Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, ratifica que a partir del 2009, las cifras de homicidios no terminan de encajar. Pero a más de los problemas de la estadística, hay varios otros factores que podrían incidir en el tema del incremento de las desapariciones.

En algunos casos, dice Rivera, Criminalística no tiene la capacidad de levantar todos los cadáveres y así estas personas se registran como desaparecidas.

“Tanto desde la policía científica, desde criminalística, como también de las capacidades de investigación de la Fiscalía, lamentablemente hay cadáveres que no han sido cotejados, no han sido levantados y que estos terminan estando en el estatus de desaparecidos por este contexto de violencia”, asegura.

Renato Rivera también considera que el conflicto armado interno podría tener una relación de desapariciones por intervención militar. Este también es un problema a nivel regional. Aclara que no es un efecto deseado.

“No es que el Estado sale a hacer patrullajes con los militares con el deseo de desaparecer gente, pero lamentablemente la ausencia de entrenamiento sobre cómo tratar a posibles delincuentes puede llevar a casos de desapariciones por el uso excesivo de la fuerza”, asegura.

Existe otra modalidad menos visible, sistemática y solapada que genera una discusión entre expertos: el reclutamiento forzado como forma de desaparición.

Esto se puede ver en una investigación desarrollada por el comunicador y cineasta Carlos Andrés Vera, quien ha seguido de cerca el caso de una red que operaba en zonas indígenas del país, vinculada a grupos armados como la Segunda Marquetalia de las FARC.

“El fenómeno empieza a revelarse tras las protestas de octubre de 2019”, señala Vera. A partir de esos hechos, la Policía Nacional inicia labores de inteligencia sobre células consideradas especialmente violentas. Es así como descubren una casa en Quito donde confluyen miembros de una organización que luego sería identificada como los guevaristas. Sin embargo, es importante señalar que parte de los acusados, que siempre negaron su participación, fueron declarados inocentes.

Vera considera que se trataba de una estructura de adoctrinamiento, engaño y reclutamiento de personas en situación de extrema pobreza.

Según la investigación de Vera, esta estructura operaba principalmente en Chimborazo, especialmente en zonas como Guamote, aprovechando la marginalidad y la falta de oportunidades. “Se les instruía en temas de marxismo revolucionario durante meses o años, hasta que muchos de ellos terminaban deseando, por propia voluntad —producto del adoctrinamiento—, formar parte de un grupo subversivo”.

El caso se agrava cuando esta persuasión se convierte en manipulación coercitiva. Para aquellos que no querían o dudaban, el método se refinaba: se les ofrecía “becas de capacitación en liderazgo político en Argentina y Colombia”, junto con pagos mensuales a sus familias.

«Imagínate lo que significa eso para alguien que vive en pobreza extrema: una beca, un sueldo… es extremadamente atractivo», dice. El resultado era una salida sin retorno. Muchos de los jóvenes nunca regresaron. Nadie sabía de ellos. “Ese es el punto: desaparecían”, dice.

Uno de los pocos sobrevivientes es Julián Marcatoma, quien junto a su familia fue reclutado por esta red. Vera lo documenta en el capítulo “El laberinto de los Guevaristas” en su canal de YouTube. Marcatoma logró escapar de los campamentos de las FARC en Colombia y retornar a Ecuador.

Su testimonio permitió a la Fiscalía abrir un caso de trata de personas, que culminó con la sentencia de algunos reclutadores. Pero los ideólogos de la red, según Vera, permanecen impunes.

El caso más brutal, sin embargo, es el de dos adolescentes indígenas —un chico de 19 años y una chica de 17— cuyos nombres se mantienen en reserva. Fueron reclutados de la misma manera, trasladados a territorio FARC sin el consentimiento ni conocimiento de sus padres, y asesinados en un enfrentamiento.

“Estos chicos fueron asesinados allá, en algún combate interno de la guerrilla, según el testimonio de Marcatoma”, revela Vera. Nunca regresaron. Sus familias nunca tuvieron confirmación oficial. Nadie se responsabilizó. Desaparecieron.

Sobre una posible conexión de las desapariciones también con el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en organizaciones irregulares o narcocriminales, y un posible vínculo de ofertas de becas, Renato Rivera, hace una análisis distinto.

Considera que esto se da sobre todo en el contexto colombiano de reclutamiento, dentro de una lógica de un grupo armado. En estas organizaciones hay un adoctrinamiento político desde edades tempranas y los momentos de captación pueden cambiar dependiendo de la circunstancia.

Explica que si bien el reclutamiento forzado se lo cataloga así porque son niños, son menores de edad a quienes se los recluta, hay que tomar en cuenta, lamentablemente, los efectos propios de la narcocultura, de la narcoestética. Es que muchas veces estos chicos se sienten atraídos de ser parte de una organización criminal.

Al ser así, “en ese momento dejamos de hablar de reclutamiento forzado y pasamos a utilizar una categoría de una posible vinculación. Es decir cuando el chico tiene un incentivo o la chica para ser parte de un grupo criminal”.

Lo que sucede es que muchas veces en barrios en donde existe interacción de las organizaciones criminales con los chicos, hay ofertas de crecer en la organización de tener legitimidad, aceptación social, que es muy diferente a lo que les ofrece en un grupo armado.

Ecuador, la “isla de paz” que nunca fue

El general Patricio Carrillo, exministro del Interior y excomandante de la Policía Nacional, lanza una advertencia contundente sobre la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador. A su criterio, el país vive una “metamorfosis de la violencia” que no solo se expresa en asesinatos y secuestros, sino también en el alarmante número de desapariciones.

“Parte de la problemática es que no hay cifras oficiales, ni un sistema adecuado de información”, lamenta. La fragmentación de los datos entre instituciones como el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Policía y organizaciones sociales ha impedido un diagnóstico certero de la dimensión del problema.

Carrillo critica la indiferencia institucional frente a las desapariciones y la desorganización estatal para enfrentarlas. “Creo que una de las principales debilidades es que no podemos todavía sistematizar la información. No hay una institución que nos entregue el dato oficial para poder clasificarlo”, afirma.

Para el exministro, esta falta de sistematización impide entender el fenómeno, y por lo tanto, imposibilita la formulación de políticas públicas eficaces.

Carrillo va más allá y señala que el abandono estatal ha dejado a los ciudadanos a merced de las mafias. “Lo que ha desaparecido es el Estado”, sentencia. También revela un dato inquietante: muchas desapariciones ni siquiera se denuncian porque los familiares tienen miedo de represalias. “Tienen terror a las organizaciones criminales que saben que están detrás de todos estos mecanismos”, dice. En este contexto, la violencia avanza sin freno y sin respuesta.

El pasado 25 de marzo de 2025, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral reveló una verdad incómoda: la violencia en Ecuador no es una sorpresa reciente, sino el resultado de un proceso sostenido y encubierto.

En el informe, Fernando Carrión, identifica tres etapas críticas en esta evolución: primero, el país funcionó como “territorio de tránsito y lavado de dinero” entre 1999 y 2009; luego, entre 2010 y 2017, se produjo una “manipulación de cifras y represión selectiva” por parte del correísmo; y finalmente, entre 2017 y 2023, con la crisis política y el debilitamiento del Estado, las bandas criminales consolidaron el control del país, llevando la tasa de homicidios de 5 a 47 por cada 100.000 habitantes.

El informe sostiene que Ecuador comenzó a transformarse en un centro logístico del crimen tras la salida de la Base de Manta en 2009. Para evitar que esta transformación fuera evidente, se habría manipulado sistemáticamente la información relacionada con la violencia, lo que permitió justificar la decisión política del gobierno de Rafael Correa sin enfrentar el costo social ni político.

Este ocultamiento estadístico se puede visibilizar en la investigación The Pax Narca Files de Arduino Tomasi: las incautaciones de cocaína cayeron un 75% y, en paralelo, se incrementaron las muertes no esclarecidas, clasificadas como MIND. El uso de esta categoría habría sido una herramienta para maquillar las cifras reales de violencia.

Pesadillas estadísticas: La silenciosa tragedia de la era narca en Ecuador

Tomasi estima que entre 2008 y 2018 se subregistraron al menos 7.379 muertes violentas, lo que sugiere un patrón sistemático de ocultamiento y una preocupante falta de rendición de cuentas del Estado frente a la expansión del crimen organizado.

Las conclusiones del informe de la Asamblea Nacional son categóricas: hubo una estrategia sistemática de encubrimiento de la violencia bajo el régimen correísta. “La manipulación de cifras de homicidios no fue un error aislado”, sino una política de Estado que permitió al correísmo presentarse como garante de seguridad mientras “el crimen organizado operaba con impunidad”, señala el informe.

El discurso de la “isla de paz” contrastaba con una realidad que se deterioraba aceleradamente. La represión selectiva a opositores y la falta de rendición de cuentas crearon el caldo de cultivo perfecto para la expansión del narcotráfico y la violencia estructural.

Según Albán, el incremento de la delincuencia organizada no es reciente. se radicalizó desde 2011, una tendencia que se ha mantenido. La respuesta estatal ha sido ineficaz: “No hay que actuar de forma improvisada y respondiendo a problemas coyunturales apagando incendios. No hemos tenido esto en décadas”.

Ecuador aún no ha alcanzado los niveles de desapariciones de México, pero las señales de alerta están encendidas. “pero empezamos a parecernos en muchos aspectos”, asegura Albán. El crecimiento del crimen organizado, la falta de respuestas estatales estructuradas y la improvisación de políticas públicas son síntomas del mismo mal.

En noviembre de 2024, el reportaje de la revista 1843 de The Economist reavivó una pregunta que ya no parece tan lejana: ¿es Ecuador un narcoestado o está en camino a convertirse en uno?

A través de un recorrido por provincias como Guayas, Manabí, Santa Elena y El Oro, la publicación expone cómo el narcotráfico ha dejado de ser una amenaza externa para convertirse en un fenómeno interno que carcome al país desde sus raíces.

El auge del mercado de la cocaína ha transformado al Ecuador en uno de los países más violentos de la región, donde las muertes diarias y las masacres carcelarias ya no son excepción, sino rutina. El reportaje también revela cómo terrenos estratégicos como el de la fallida Refinería del Pacífico ahora sirven como pistas clandestinas para narcoavionetas, una postal cruda del descontrol estatal.

Pero esta advertencia no es nueva. Desde 2009, voces como la de Pancho Huerta Montalvo, en la Comisión de Transparencia sobre el caso Angostura, ya señalaban la infiltración del narcotráfico en las estructuras de poder.

Posteriormente, el periodista Fernando Villavicencio destapó con nombre y apellidos los nexos entre el correísmo y las mafias transnacionales, incluyendo los presuntos aportes de las FARC a campañas presidenciales. Estos se confirman por la existencia de un video en el que el Mono Jojoy habla del tema.

La pregunta, por tanto, ya no es si estamos cerca del abismo, sino si alguien está dispuesto a frenar la caída.

Video resumen: