Share This Article

Lo verdaderamente perturbador del llamado escándalo de las “muñecas de la mafia” no es —como pretende el morbo— su vida íntima; tampoco sus elecciones sentimentales, ni siquiera la estética que exhiben como trofeo de guerra. Lo intolerable es algo más profundo y más peligroso: la manera en que una sociedad enferma insiste en reducirlas a adornos, a víctimas decorativas del poder masculino, cuando en realidad estamos frente a sujetos que participan, deciden y delinquen.

No son narcobabys. No son piezas de utilería del crimen organizado. Son criminales. Y tratarlas como simples objetos sexuales no solo es misógino: es funcional al delito. Porque despojar a una persona de responsabilidad moral es el primer paso para garantizar su impunidad.

Durante años hemos criticado, con razón, la estética narco, la banalización de la violencia, la glorificación de cuerpos intervenidos y vidas de lujo construidas sobre cadáveres. Pero el problema nunca fue la silicona ni la frivolidad aparente. El verdadero escándalo es la lucidez con la que muchas de estas mujeres han entendido el sistema, lo han explotado y se han vuelto engranajes eficaces de una maquinaria que ha puesto al país de rodillas. No son huecas: piensan muy bien. Piensan cómo comprar voluntades, cómo abrir puertas judiciales, cómo lubricar conciencias cansadas.

Mayra Salazar, por ejemplo, quien fuera una de las amantes del narco Leandro Norero, no es una anécdota exótica del folclor criminal. Es un caso paradigmático. Inteligente, estratégica, eficaz. Usó sus talentos —todos ellos— para corromper jueces, torcer criterios, liberar delincuentes y negociar silencios. Dijo lo justo, ocultó lo esencial y salió libre bajo el eufemismo legal de la cooperación eficaz: esa figura que en Ecuador suele convertirse en el florero donde se acomodan las grandes responsabilidades penales a los intereses estratégicos (¿y políticos?) de la Fiscalía.

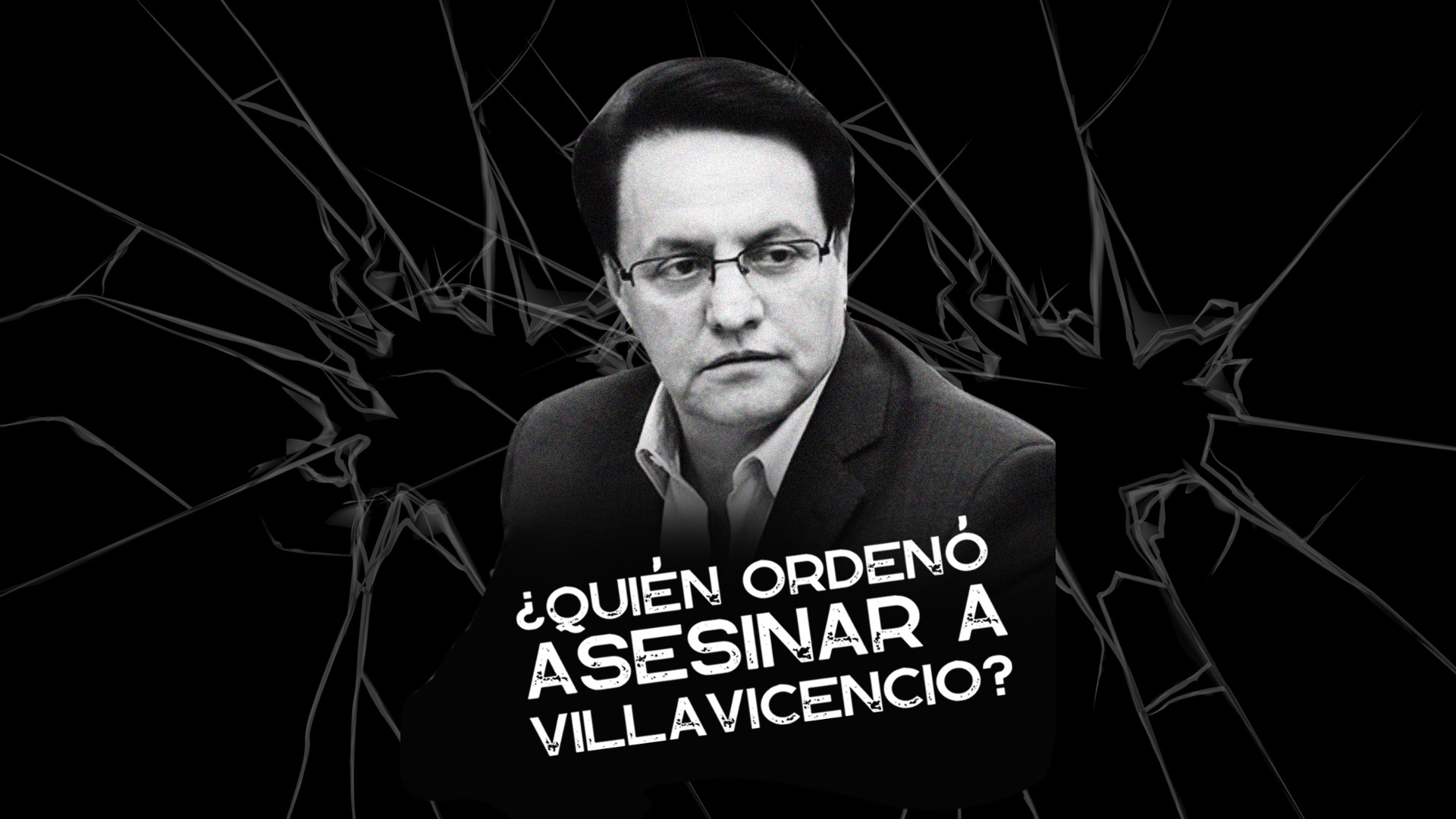

Sé —y no lo digo desde la especulación sino desde la memoria de la herida— que Mayra Salazar sabe mucho más de lo que dijo. Lo sé porque no olvido aquella frase lanzada con obscena ligereza: “Si quieren más información sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio, busquen aquí”. Lo dijo, se oyó y se dejó pasar. Así opera la normalización del horror: una frase puede ser una confesión y, aún así, no generar ningún tipo de consecuencias.

El fenómeno no es abstracto ni excepcional, tiene nombres, apellidos y rostros concretos. Otro ejemplo claro es el de María Fernanda Vargas, alcaldesa de Simón Bolívar por la Revolución Ciudadana. Ella no aparece en los expedientes judiciales como una figura ornamental, sino como parte de una trama donde el poder público y el crimen organizado se rozan con una intimidad inquietante.

Los intercambios de Salazar y Vargas con el narco Leandro Norero revelan hasta qué punto estas “muñecas” no orbitan al margen del delito, sino dentro de él. En estas conversaciones, judicializadas dentro del caso Metástasis, Salazar relata a Norero un viaje a México junto a Vargas para reunirse con Rafael Correa y, con una frase que mezcla cinismo y lucidez, reconoce el abismo moral en el que se movían: “Que Dios nos agarre confesadas”, dijo Salazar a Norero. “Mándale saludos al Mashi”, respondió Norero.

No hay ingenuidad posible cuando se transita con esa conciencia entre el lujo, el poder y la criminalidad; hay cálculo, hay complicidad y hay una decisión deliberada de jugar en el lado más oscuro del tablero.

El cine y la televisión nos han contado esta historia mil veces. Las “narcopacharacas”, como las llaman con un jocoso desprecio clasista, nunca son personajes secundarios. Son nodos de poder blando, operadoras de confianza, puentes entre el crimen y la institucionalidad. Muchas veces apelan, con éxito, a un papel que la sociedad les ofrece gustosa: el de la mujer ingenua, la tonta funcional, la acompañante sin agencia. Y el sistema, encantado, les cree.

Pero aquí no debería juzgarse si son hombres o mujeres. Eso es irrelevante. Lo que importa es que son delincuentes. Culpables y cómplices de la entrega progresiva del país a un narcoestado que se disfraza de normalidad mientras devora vidas, territorios y futuro. Y, sin embargo, siguen exhibiendo sus lujos en redes sociales, convertidas en referentes aspiracionales de una juventud a la que se le ha robado el horizonte moral.

No me resigno a que influencers, figuras de televisión o celebridades digitales sean los rostros más visibles de una criminalidad que se presenta como éxito. No me resigno a que mientras esas vidas se celebran, mi patria se deshaga, día tras día, en fosas comunes y expedientes archivados.

Es cierto —y debe decirse con claridad— que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, porque ese principio es una conquista civilizatoria que no puede sacrificarse al calor de la indignación. Pero una cosa es el garantismo y otra la ingenuidad.

¿Quién puede sostener que estilos de vida con lujos obscenos, viajes permanentes, joyas, vehículos de alta gama y ostentación sin respaldo económico verificable sean fruto de la casualidad o del mérito invisible?

Cuando el dinero no tiene explicación lícita, la sospecha no es prejuicio: es una obligación moral del Estado. Por eso, no basta con relatos complacientes ni con cooperaciones a medias. Exigimos que las investigaciones sigan su curso hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, porque la justicia que se detiene por conveniencia deja de ser justicia y se convierte en complicidad.

La diferencia no la hace el género, ni el dinero, ni la astucia. La hace la ética. La educación. El amor por la vida. La sensibilidad elemental de distinguir entre el bien y el mal. Esa frontera, cada vez más erosionada, es la que delimita nuestra humanidad. Y cuando una sociedad decide borrarla, ninguna muñeca, por más adornada que esté, puede fingir inocencia.